‘강서하 유적’ 속, 용의자의 얼굴—무명의 두려움이 극장에 스민 순간

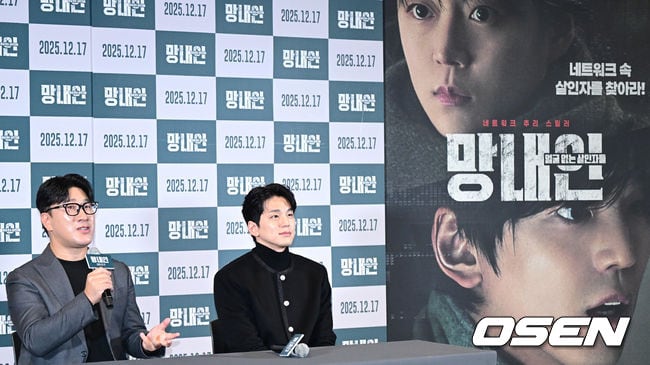

작은 셔터음과 함께 조명이 깜빡인다. 스크린 위로 고요함이 내리고, 첫 번째 살인 현장 전체가 관객들을 덮친다. 영화 ‘망내인: 얼굴 없는 살인자들’의 언론시사회가 서울 종로구 모처 멀티플렉스관에서 진행됐다. 강서하 유적지라는 실제 공간이 영화의 미장센을 이루자, 출입문을 통과하던 모든 인물들이 잠시 자신을 돌아보는 듯 머뭇거린다. 지난밤 촬영 테이프를 감아보던 내 손끝에도 감도는 긴장. 카메라 렌즈 너머로 보인 건 철저히 익명으로 감춰진 ‘범죄’ 그 자체다.

이 영화는 실제 서울 강서구의 한 고고학적 유적지에서 일어난 과거 사건을 모티브로, 역사와 현재, 허구와 현실의 돌연한 충돌을 그린다. 첫 장면, 고요히 잠든 유적지 한가운데, 범인은 누군가의 시선처럼 느닷없이 관객을 노려본다. 신문의 첫 줄에 실릴 무미건조한 팩트도, 뉴스 피드의 빠른 헤드라인도 그 무게를 따라가기 어렵다. 달리는 듯 현장을 훑는 롱테이크 기법, 현장음이 날것 그대로 관객의 귀를 때린다. 기록자이면서도 목격자인 입장에서, 나는 어떤 도구도 군더더기 없이 정면에 배치된 광경 너머를 해명하려 애쓴다.

이번 언론시사회에서 ‘무관심’이라는 사회적 빈틈을 파고드는 영화적 메시지 역시 이목을 끌었다. 자신마저 잊힌 유적지에서 반복되는, ‘얼굴 없는’ 범인에 관해 누구도 쉽게 질문을 던지지 않는다. 같은 시간 타 매체들 역시 ‘망내인’의 상영 이전부터 한국 영화계의 실화 범죄물 붐을 일컫는 기사들을 연이어 쏟아냈다. 실재 사건과 그 재현, 그리고 사회적 망각이라는 세 축이 이 장르의 동력이라는 점에 주목했다. 특히 이 작품이 흔히 영화적 장치로 소비되는 범죄 서사의 틀을 넘어, 생생한 ‘현장’을 재현하려 했던 진지한 문제의식은 돋보였다. 감독과 제작진이 시사회 도중 언급한 “실제 일어난 사건을 상업적 오락 너머의, 사회적 기억으로 새기고 싶었다”는 말에서 그 의도가 드러난다.

가까운 시기 개봉한 ‘악인은 너무 많다’, ‘희생의 거리’ 등도 익명 범죄자와 사회, 그리고 각기 다른 피해자의 시점을 조명하며, 우리 근현대사의 그늘에 스며있는 폭력과 소외를 드러냈다. 차이점이라면, ‘망내인’은 한층 더 거칠고 덜 꾸며진 카메라 시점, 일종의 상영 중계 현장에 관객을 초대한다는 데 있다. 광각 카메라, 흔들리는 핸드헬드, 숨 막히는 현장 사운드는 ‘영화’와 ‘기록’의 경계선을 한없이 허물고, 한 장면, 한 장면이 사회적 근심이자 다큐멘터리로 기능한다. 실제 언론교육 현장에 동행하던 동료 기자들은 “소리와 어둠, 사각(死角)과 무관심이 교차하는 위치에 우리가 있다”고 평했다.

기자는 영상 현장의 최전선에서, 이 영화를 계기로 사회적 망각의 작동 방식을 세심하게 주목한다. 영화가 끝난 뒤 플래시가 다시 한 번 터질 때, 무표정한 관객들 얼굴에 묘한 인상들이 번진다. 사건은 늘 어둠 속에서 반복된다. 질문을 남긴 채로 사라지는 ‘얼굴 없음’은 단순한 추상이나 수사적 효과가 아니다. 실재였던 폭력, 기록되지 않은 잔혹함, 아무도 묻지 않았던 이름 없는 피해들의 총합이다. 관객과 현장, 영화와 현실 사이의 어두운 틈새. 그 속에서 사회는 잊고, 영화는 기억하며, 기자는 그 기억의 현장을 다시 기록한다. 영화가 흘러간 침묵 너머에서, 기록자는 끊임없는 질문을 던진다. 망각을 막는 마지막 눈, 존재의 불을 밝히는 미약한 셔터음 하나처럼.

— 백하린 ([email protected])