“리뷰 수 10개도 안돼”, 올해 스팀에 출시된 게임 중 거의 절반이 주목 못 받았다

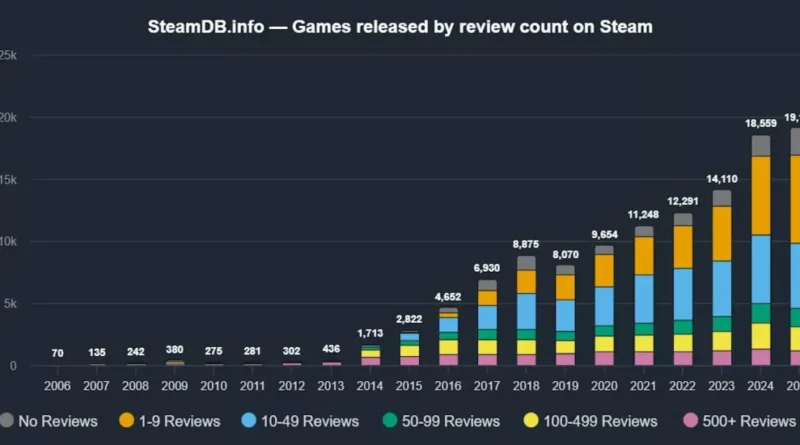

2025년을 돌아보면 스팀에서 출시된 게임의 수는 그 어느 때보다도 많았지만, 그만큼 묻혀버린 게임 역시 많다는 현상이 극명하게 드러난다. 이번에 공개된 데이터에 따르면 올해 스팀에 등록된 신작 게임의 절반 가까이가 10건 미만의 사용자 리뷰를 받았다. 이른바 ‘스팀 신작의 무덤’이라는 말이 현실이 된 셈. 지난해 대비 전체 출시 게임 수는 소폭 증가했으나, 상대적으로 유저들의 관심과 피드백은 정체되거나 감소한 것이 핵심이다.

빠른 템포로 정리하자. 스팀은 전세계 인디 개발자와 대형 스튜디오 모두에게 동일한 배포 무대를 제공한다. 하지만 올해 기준 벌써 1만 개가 훌쩍 넘는 신작이 쏟아진 상황. 그중 대략 45~48%가 리뷰 10개 미만을 기록했다. 과거엔 출시만 해도 어느 정도의 유저 피드백을 기대할 수 있었지만, 이제는 눈치게임이 된 현실을 보여준다. 스팀 메인 노출 알로리즘, 공개 추천, 방송/스트리머 리뷰, 그리고 SNS 확산력 등이 인기작의 1차 자원을 빨아들이고, 나머지 대다수는 스펙트럼 하단에서 묻히고 만다. 주요 e스포츠 리그나 농구리그에서 핵심 로스터 5인만 주목받고 롤플레이어는 잊히는 현상과 유사하다.

지난 2년간의 메타 변화도 지적할 필요가 있다. 팬데믹 시기에 폭증했던 게임 소비는 정상화되었고, 소규모 인디 개발자의 진입은 여전히 활발하다. 문제는, 2025년의 유저군은 이제 단순 재미 이상의 게임을 찾는다. 독창적 컨셉이나 신기한 장르 파괴, 조각나는 얼리액세스, 소통이 빠른 개발사 등 차별화된 요인을 잡은 게임이 아니면 유저 유입 자체가 희박하다. 오랜만에 복귀한 명작 리메이크나 초대형 AAA, e스포츠화될 수 있는 경쟁형 게임만이 소수의 성공사례로 거명될 뿐, 나머지 5~6할은 출시 자체만으로도 홍보효과를 기대하기 힘든 환경이다.

게임 업계 내부의 반응도 극명하다. 대형 배급사는 점점 버티컬 플랫폼을 통해 자체 런처 서비스를 강화하고, 스팀에서만 무작정 발표하는 것은 전략상 ‘도박’이 됐다. 인디 진영은 한 번의 스팀 런칭이 생사를 가르는 모멘트가 되면서, 출시 전에 데모 공개, 디스코드 커뮤니티 운영, 소규모 크라우드펀딩(킥스타터 등)을 통한 초기 붐업이 필수가 됐다. 사실상 게임의 질은 평준화됐고, 관심 자체가 한정된 플레이어 풀로 모인다. 흰 소에 검은 점 하나, 대중은 여전히 명확한 차별점을 원한다는 진실만 남는다.

‘리뷰 수 10건 미만’이라는 수치는 무엇을 의미하나? 많은 사례에서 개발자의 가족과 친구, 극소수의 얼리 서포터마저 포함됐다고 보면 된다. 리뷰조차 누적되지 않으면 스팀 검색 알고리즘에서 하위노출이 되고, 그마저도 잊혀질 확률이 급상승한다. 생태계 구조적 문제도 한몫한다. 플랫폼 수수료 문제, 크리에이터 혹은 인플루언서의 리뷰 비중 상승, 지나치게 빠른 할인 경쟁 등이 꼬리에 꼬리를 물고, 시장의 ‘게임 과포화’가 고착화됐다. 콘솔과 PC 모두에서 일어나는 ‘너무 많은 선택지의 파괴’ 현상이다.

주요 글로벌 동향과 비교해도 스팀 현상은 특이하다. 에픽게임즈 스토어나 콘솔 스토어는 플랫폼 측의 직접 큐레이션 혹은 한정 입점 정책을 지속적으로 추진하고 있다. 반면 스팀은 여전히 진입장벽이 낮아, 누구라도 게임을 발표할 수 있다. 여기에는 장단점이 있다. 자유로운 창작·실험이 가능하다는 점이 스팀의 성장 동력이었다면, 현재는 지나치게 넓은 개방성으로 인해 ‘숨 쉴 공간’마저 없는 신작이 대부분이라는 아이러니만 남는다. 최근 e스포츠 시장에서도 미심쩍은 신규 게임, 앱 변형 등을 검증 없이 받아들이다 보니 중위권 이상 ‘안전지대’만 더더욱 좁아지고 있다. 실제로 롤(LoL), 발로란트처럼 확실한 유저풀과 대회 기반을 가진 작품만 롱런하고 있다.

올 한 해를 정리하면, 더 이상 ‘스팀에 출시했다’라는 사실 자체가 주목 혹은 성공을 의미하지 않는다. 앞으로 살아남을 게임은 몇 개까지 좁혀질까? 이미 게임 업계 내부에서는 ‘후보정(Fine-tuning) 시대’, 즉 한 번의 출시 이후 지속적인 마케팅, 패치, 커뮤니티 액션을 이어가야만 한다는 분석이 확산된다. NBA 정규시즌에서 플레이오프까지 오르려면 수많은 라운드를 통과해야 하듯, 스팀 신작 역시 수십 번의 피드백과 프로모션 과정을 반복해 한 번이라도 ‘커뮤니티 입소문’의 기회를 잡는 것이 유일한 돌파구다. 게임 시장의 무한경쟁과 인지도 쏠림, 그리고 그 하단에서 늘어나는 ‘유령 신작’의 패턴은 내년에도 보이지 않는 전장을 예고한다. 공격적인 마케팅과 네트워크 전략, 인플루언서 촉진까지 다변화하지 않으면 국내외 모든 신생 개발사의 미래는 오리무중이다. 앞으로의 경쟁은 오히려 더욱 치열해질 수밖에 없다.

정세진 ([email protected])

이게 현실이지 ㅋㅋ 요즘 신작 너무 많아서 뭐가 뭔지 모르겠음. 뭔가 특색 없으면 걍 묻힘…

리뷰 10개 안 넘는 게임, 이쯤되면 그냥 개발자 지인들만 해보는 수준…!! 결국 대박 게임만 MM처럼 몰릴 수밖에ㅋㅋ

요즘 게임은 걸러야죠 ㅋㅋ 인기 게임 말곤 무조건 의심부터 듬…

신작 게임 대부분이 그냥 지나가는 먼지 같다는 느낌을 받았습니다. 몇 번이나 기대에 차서 플레이했지만 리뷰도 없고 유저풀도 약해서 결국 수명이 짧아지는 것 같아요. 플랫폼 차별화가 절실하다고 생각합니다. 모든 게임이 동등한 출발선에 서는 것조차 이젠 환상처럼 느껴집니다.

이런 기사 볼 때마다 플랫폼 자본주의의 민낯을 느낍니다. 개발직에 있는 입장에서 실제로 홍보와 이슈메이킹 같은 비개발 영역이 점점 더 절실해지는 요즘, 인디 개발자들에게 실질적 도움 줄 대안이 거의 없다는게 참 씁쓸하네요.