육아휴직의 이중 풍경, 대기업과 중소기업의 온도차: 일터에서 이어지는 삶의 이야기

서울 시내 한 대기업의 복도에서 만난 김유진(37) 씨는 벌써 두 번째 육아휴직을 보내고 있다. 첫 아이에 이어 둘째 아이가 태어난 뒤 복귀하며 팀에서 ‘자연스럽게 돌아왔다’는 인사와 함께 일을 이어간다고 했다. 늘어난 동료들의 이해, 촘촘해진 제도, 그리고 부서 내의 연대감 덕이라고 유진 씨는 말했다. 같은 시기, 노원구의 한 중소기업에 다니는 박준형(34) 씨는 아내가 출산을 앞두고 있지만 육아휴직 신청서를 책상 서랍에만 넣어두고 있다. 말을 꺼낼 엄두가 안 난단다. 사장님의 ‘눈치’, 회사 내 업무 공백에 대한 부담, 업무 인계를 돕는 지원자원 부재가 매일 마음을 무겁게 한다.

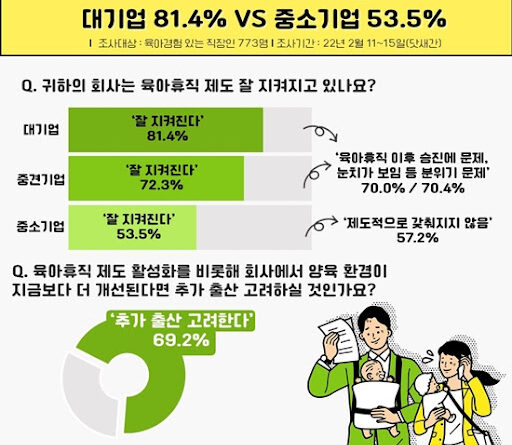

2026년 현재, 육아휴직은 마치 한국 사회가 얼마나 변하고 있고 동시에 무엇을 놓치고 있는지를 비추는 거울 같다. 고용노동부가 내놓은 2025년 통계에 따르면 대기업의 남녀 직원 중 65%가 육아휴직을 경험했고, 남성 육아휴직 신청률도 전년 대비 2% 상승했다. 하지만 중소기업에서는 전체 직원의 20%도 채 육아휴직을 신청하지 못했다. 이 수치들이 말하는 현실은, 누군가에게는 ‘당연한 권리’이고 누군가에게는 여전히 ‘넘보기 어려운 사치’라는 점이다.

현장을 취재하면, 기업 규모 뿐만 아니라 업종에 따라, 그리고 팀 문화와 관리자 개인의 태도에 따라 육아휴직의 경험은 극명히 달라진다. 한 대기업 인사담당자는 ”휴직자 생기면 대체인력이 바로 충원되고, 직속 상사 교육도 최신 트렌드 따라가요. 오히려 육아휴직 복귀자에 대한 배려가 점점 문화가 돼갑니다”라고 했다. 한편 경기도 부천의 30인 규모 중소 IT업체에서 만난 28세 직장인은 ”회계팀 선배가 첫 휴직 쓴 뒤부터 ‘누가 또 쓸지’ 눈치만 보게 됐다”고 털어놨다. 복귀 뒤 대체 인력 문제, 업무 공백 책임론이 직원들의 입을 닫게 만들고 있었다.

여성 직원의 95%가 육아휴직을 쓴다는 모 대기업 HR 매니저는 ”복귀 뒤에 원래 업무로 곧잘 돌아감, 관리자들도 이해하려 애쓴다”고 전했다. 그런데 중소기업에선 여전히 복귀자의 경력 단절, 유급휴가 중 상사의 연락, 재배치 등의 문제가 ‘관행’처럼 이어진다. 실제로 국가인권위원회가 접수한 2025년 직장 내 육아휴직 관련 진정 사례 중 절반 이상이 중소기업에서 발생한 것으로 알려졌다. 이 차이는 단순히 제도 미비만이 아니다. 함께하는 동료, 상사의 문화적 태도, ‘회사가 얼마나 내 삶을 존중하는가’를 구성원들이 생활 속에서 가늠하는 순간들에서 쌓여온 결과다.

또한 남성 육아휴직의 온도차도 뚜렷하다. 2025년 행정안전부가 발표한 자료에 따르면, 공공기관과 대기업 남성의 육아휴직 경험률은 35%를 넘긴 반면, 50인 미만 기업에서는 그 수치가 7%에도 못 미친다. 진보적인 젊은 대표들이 있는 신생 벤처 일부는 ‘아빠육아’를 적극 권장하지만, 여전히 많은 곳에선 ”남자가 집안일?”이라는 눈초리가 견고하다. 남성의 육아휴직은 가족에게 주는 선물이자 회사에선 ‘허락받아야 하는 휴가’다. 그래서 어떤 아버지는 아이 첫돌에 나란히 찍은 사진을 보면서도 ”그 날만 출근하지 않았다”고 씁쓸하게 말했다.

한편 사회적으로는 ”육아휴직은 기업 책임이자 국가 의무”라는 대의가 제기되지만, 정작 일선 현장에서는 ”우리 회사 상황에선 불가능”이라는 항변도 적지 않다. 중소기업 사장들은 ”사람 한 명 빠지면 돌릴 직원도 없고, 인건비도 버거운데 국가가 보조해줘야 한다”고 하소연한다. 실제로 정부가 지원하는 대체인력 제도는 서류, 인력풀, 시간차 등 현실 장벽에 부딪혀 활용률이 높지 못하다. 제도가 그저 표어에 머무는 한, 박준형 씨 같은 평범한 가장은 ”8시간 일할 권리와 가족 돌볼 권리 사이”에서 매일 고민해야 한다.

이 과정에서 가장 많이 하는 질문은 이렇다. ”과연 누구의 일상에, 어떤 선택이 차별 없이 가능할까?” 각종 고용 통계가 육아휴직 사용률을 자랑하지만, 왜 가족의 시간은 회사의 규모에 따라, 그리고 한 사람의 용기와 서랍 속 신청서 크기에 따라 달라지는 걸까. 누군가에겐 애써 투쟁해서 쟁취한 권리, 누군가에겐 자연스러이 주어진 일상이 된다면 그 사회의 공정은 아직 멀다.

현장에서 만난 엄마 아빠들의 목소리는 촘촘하게 엮여있다. 누군가는 ”아기가 커가는 옆에서 보내는 시간, 돈으로 바꿀 수 없는 값”이라 말한다. 또 누군가는 ”복귀 뒤 동료의 자리를 빼앗는 주홍글씨가 남았다”고 괴로워한다. 제도는 진일보했으나 눈에 보이지 않는 문화, 작은 직장들의 숨은 현실이 남았다. 당연한 권리와 사치 사이, 보이지 않는 온도차를 좁히는 일. 이 과제를 풀지 못하면, 한국 사회의 아이들은 여전히 부모의 눈치와, 회사의 여건에 운명을 맡기게 될 것이다.

오늘도 누군가는 용기를 내어 신청서를 꺼내든다. 그 용기가 다음 사람에겐 조금 더 자연스러운 선택이 되기를 바란다. 변하지 않는 사무실 풍경 속에서도, 가족을 향한 작지만 큰 변화의 물결이 스며들기를 기대한다.

— 김민재 ([email protected])

휴직 쓴 사람들 복귀하면 일 더 하더라ㅋㅋ 참나

휴직 쓰면 찍힌다ㅋㅋ 현실은 냉정함😅

일가정양립 얘기만 나오면 결국 중소기업 사례는 항상 힘든 방향인 듯🥲 모두가 같은 선택을 할 수 있는 현실이 되어야 한다고 생각해요…대기업만 사람 사는 곳이 아니라는 걸 잊지 말자구요🧡

육아휴직 쓴다고 눈치줘야 하는 세상 참 웃깁니다. 제도만 만들고 현장은 신경도 안쓰는 경영자들. 인구 줄어드는 이유 모르는 거 아님.